摘要:由于经济、资源和政策支持力度等方面的差异,我国各县域数字乡村建设在经济、生活方面呈现出显著的时空分化特征。文章运用ArcGIS标准差椭圆和重心迁移轨迹等地理统计分析方法,对我国县域乡村经济数字化、民生数字化的时空分布格局进行分析,研究发现2018至2020年我国县域乡村在经济数字化、民生数字化方面有所发展,但整体水平不高,东西部差距较大,呈现出“东部较高、中部次之、东北和西部地区较低”的格局,各个指数的重心均向东方迁移。

前言

随着数字技术的迅速发展,各国学者结合本国国情,对数字乡村建设提出了不同的理念。印度智慧乡村的基本思路是从各个方面整合社区的资源和力量,并将其与信息技术相结合,为社区提供安全、交通、卫生和社会治理等服务。在印度尼西亚,智慧乡村被定义为一种创新的发展形式,通过加强农村人力资源发展,利用信息技术促进各经济部门的有效发展,实现可持续的城乡发展。欧盟的智慧乡村倡议旨在推动农村居民生活的改善。

数字乡村战略是以习近平同志为核心的党中央对全面推进乡村振兴作出的重大战略部署,为数字技术赋能“宜居宜业和美乡村建设”指明了前进方向。此后,中共中央相继出台多项政策。在各项政策的支持下,我国数字乡村发展逐步迈入了快车道。

经济和民生是数字乡村发展的重要方面。在经济方面,2021年,“快递进村”比例超过80%;2022年,全国乡村网络零售额达2.17万亿元,全国农产品网络零售额达5313.8亿元;截至2023年,“832平台”入驻供应商超2万家,平台经济进一步向乡村延伸覆盖;农业产业数字化进程进一步加快,“数字育种”产业方兴未艾,智能农机装备研发应用取得一系列重大突破,智慧大田农场模式不断推广,畜禽养殖数字化与规模化、标准化同步推进。互联网、区块链等信息技术为乡村经济发展插上了“数字翅膀”。在生活方面,娱乐消费类应用程序成为乡村居民的刚需,其中视频直播、数字音乐软件的安装率达到80%以上,“互联网+教育”“互联网+医疗健康”“互联网+人社”等服务不断深化。2022年,利用信息化手段开展服务的村级综合服务站点共48.3万个,行政村覆盖率达到86.0%。然而,数字乡村建设的区域不均衡特征愈发明显。

朱红根和陈晖的研究表明我国数字乡村发展水平正逐步提升,但存在较大区域差异。慕娟和马立平通过分析得出乡村数字经济发展差异显著,沿海地区与西部地区发展两极差距较大[2]。王军等研究得出我国数字经济发展水平逐年递增,且表现出从东到西,从沿海到内陆的递减趋势[3]。高红等研究发现在经济越发达、交通基础设施越完善的地区,农村电商的发展水平越高[4]。苏荟等的研究表明我国数字经济发展与乡村振兴存在非均衡发展趋势,但这种差异正在逐渐缩小[5]。刘运青等通过分析数字乡村百强县发展情况,发现我国的数字乡村发展受到多维度因素的影响[6]。张旺和白永秀指出我国目前的数字经济水平与乡村振兴指数之间还未达到最佳的耦合状态[7]。

综上,数字乡村建设给我国乡村振兴事业带来了前所未有的发展机遇,但在经济和民生发展方面表现出显著的区域发展不平衡特征。文章基于北京大学新农村发展研究院和阿里研究院“县域数字乡村指数数据库”的数据,通过ArcGIS的标准差椭圆和重心迁移轨迹等地理统计分析方法,对县级行政单元的经济数字化、民生数字化的时空分布格局进行分析,以全面、直观了解我国数字乡村建设的发展状况,并尝试提出相关政策建议。

研究方法

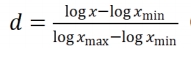

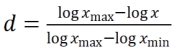

由于各指标的度量单位不统一,难以实现直接比较和计算,文章纳入县域数字乡村指数数据库中24项指标构建体系,并运用对数型功效函数法将性质和计量单位不同的指标统一进行无量纲化处理以便将反映乡村经济数字化和乡村生活数字化等不同层面的具体指标合并成一个反映县域数字乡村发展水平的综合性指标。具体对数功效函数的公式如下:

正向指标:

逆向指标:

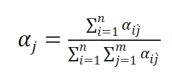

为合理确定指标体系的权重,文章咨询了来自国家信息中心、国家农业信息化工程技术研究中心、农业农村部信息中心、农业农村部农村经济研究中心、阿里研究院、蚂蚁研究院等研究机构,涉及农业经济管理、农村电子商务、数字金融、农业信息化、农业产业政策、农村组织与制度等专业领域的16位专家。专家们的宝贵意见为文章指标权重的确定提供了参考依据。具体的权重计算方法如下所示:

其中,i:第i位专家

j:第j个指标

α:第i位专家对第j个指标的评分

n:专家组成员总数

m:评分指标总数

权重计算结果表明,乡村经济数字化和乡村数字基础设施是各位专家认为在县域数字乡村建设中应重点关注的两个方面,权重分别为40%和27%。

我国县域数字乡村发展时空格局演化特征

我国县域数字乡村建设的时空分异特征

文章按照[0,20)、[20,40)、[40,60)、[60,80)、[80,100)区间,将县域乡村数字化相关指数分别界定为低水平、较低水平、中等水平、较高水平和高水平。

1.经济数字化指数

通过统计2018年我国乡村经济数字化指数各个等级的县域占总参评县域的比例得出:处于高水平区间的县域有3个,占0.2%;60个县域达到较高水平,占3.2%;处于中等水平的县域有973个,占51.8%;而较低水平的县域有757个,占40.2%;低水平区的县域数量为87,占4.6%。由此可以得出,2018年我国县域乡村经济数字化整体水平较低,较高和高水平的指数占比仅为3.4%。

通过统计2020年我国乡村经济数字化指数各个等级的县域占总参评县域的比例得出:处于高水平区间的县域有185个,占7.5%;223个县域达到较高水平,占9.0%;处于中等水平的县域有1109个,占44.7%;而较低水平的县域为931个,占37.5%;低水平区的县域数量为33,占1.3%。由此可以得出,2020年我国的县域乡村经济数字化整体水平较低,较高和高水平的指数占比仅为16.5%。与2018年相比,2020年乡村经济数字化指数有所提高,但整体水平仍然较低,且达到较高水平、高水平的县域主要分布在东部沿海地区,只有个别中西部中心城市地区的乡村达到中等以上的水平,东西部差距较大。

2.民生数字化指数

通过统计2018年我国乡村民生数字化指数各个等级的县域占总参评县域的比例得出:处于高水平区间的县域数量为8,占0.4%;269个县域达到较高水平,占14.3%;处于中等水平的县域数量为895,占47.6%;而较低水平的县域有644个,占34.3%;低水平区的县域数量为64,占3.4%。由此可以得出,2018年我国的县域乡村民生数字化指数整体水平较低,较高和高水平的指数占比仅为14.7%。

通过统计2020年我国乡村民生数字化指数各个等级的县域占总参评县域的比例得出:处于高水平区间的县域数量为139,占的5.6%;388个县域达到较高水平,占15.6%;处于中等水平的县域有1102个,占全44.4%;而较低水平的县域为788个,占31.8%;低水平区的县域数量为64,占比为2.6%。由此可以得出,2020年我国的县域乡村民生数字化指数整体水平较低,较高和高水平的指数占比为21.2%。

与2018年相比,2020年我国县域乡村民生数字化指数有所提高,但整体水平仍然较低,且达到较高水平、高水平的县域主要分布在东部沿海地区,西部地区和东北地区的乡村民生数字化水平大多处于中等及以下水平。

我国数字乡村建设的时空演化路径分析

文章运用2018年和2020年的数据对经济数字化、民生数字化进行标准差椭圆分析发现,我国县域数字乡村经济数字化指数重心向东方向移动,标准差椭圆方向呈现为东北—西南走向;椭圆面积参数均为368.46,表明数字乡村发展经济数字化指数的范围没有变化;长轴参数由12.95减小到12.37,短轴参数由8.73减小到8.60,扁率由0.33减小到0.30,表明我国县域数字乡村经济数字化指数向心性和方向性增加;椭圆转角由73.75°减小到68.14°,表明椭圆有从水平向垂直方向转动的趋势。其原因是东部沿海地区数字乡村经济数字化发展迅速。

我国县域数字乡村民生数字化指数重心向东偏南方向移动,标准差椭圆方向呈现为东北—西南走向;椭圆面积参数由361.62减小为358.27,表明数字乡村发展民生数字化指数的范围减小;长轴参数由13.05减小到12.92,短轴参数由8.82增加到8.83,扁率均为0.32,表明我国县域数字乡村民生数字化指数的离散程度增大;椭圆转角由77.27°减小到75.72°,表明椭圆有从水平向垂直方向转动的趋势。其原因是东北地区和西部地区的高水平地区数量增加,东部地区发展速度更快。

结论与展望

主要结论

我国县域乡村经济数字化指数的整体水平较低,东西部差异明显。与2018年相比,2020年东部沿海地区的发展更加迅速,并且呈聚集发展的态势。我国县域数字乡村经济数字化指数的重心向东方向移动,标准差椭圆方向呈现为东北—西南走向,有向垂直方向发展的趋势,向心性不断增强。

我国县域乡村民生数字化指数的整体水平较低,东西部差异较明显。与2018年相比,2020年东部沿海地区的发展更加迅速,北部和中部的部分地区也有所发展。我国县域数字乡村民生数字化指数的重心向东偏南方向移动,标准差椭圆方向呈现为东北—西南走向,有向垂直方向发展的趋势,向心性不断增强。

政策建议

我国幅员辽阔,各地乡村实际情况各有不同,在推进乡村数字化发展过程中应充分考虑当地的自然资源环境、政策力度和经济发展水平等实际情况,因地制宜地制定发展战略,避免“一刀切”决策。

制定区域协调发展战略,建立东西部乡村数字化协同发展机制,通过产业帮扶,技术支持等方式,充分发挥较高水平地区的辐射作用,带动中西部地区发展,畅通资源双向流通,提升乡村数字化整体水平。

人才振兴是推动数字乡村建设的重要环节。进一步加大与专业技术单位、高校信息技术研究中心、相关科研院所的合作交流,培养一批数字乡村领域的专业性技术人才和管理人才,打造产学研一体化发展模式,为推进数字乡村建设提供指导和技术支持。

参考文献:

[1]朱红根,陈晖.中国数字乡村发展的水平测度、时空演变及推进路径[J].农业经济问题,2023(03):21-33.DOI:10.13246/j.cnki.iae.20220728.001.

[2]慕娟,马立平.中国农业农村数字经济发展指数测度与区域差异[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(04):90-98.

[3]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(07):26-42.

[4]高红,徐玲玲,党志琴.差异化视角下数字经济与农村电商发展[J].商业经济研究,2020(19):95-98.

[5]苏荟,任梦珂,时晓青.中国数字经济与乡村振兴协同发展的时空差异及其演变趋势[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(3).

[6]刘运青,戴泽坤,武亦婷.中国数字乡村高质量建设实现路径与地区差异性——来自数字乡村百强县的组态分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2024,44(04):20-35.

[7]张旺,白永秀.数据商品生产及其流通的政治经济学分析[J].当代经济研究,2024(05):5-16.

2023年国家级大学生创新训练项目“中国农业生态化发展的统计测度、时空特征和驱动因素研究”(S202310537008)。