高功主持大醮仪式

高功主持大醮仪式

杨家湖是一个湖,也是一个村落。

在城镇化急剧扩张的时代,杨家湖迎来了“拆迁潮”。大批自建房倒下了,环境更加优美、布局更加齐整的商品房如雨后春笋般拔地而起;宽阔的马路被画上了斑马线、虚实线;路中央竖起栏杆,栏杆上挂着鲜花;路边的绿化带上种着樱花树、桂花树、玉兰树,春天到来时片片白色的玉兰花瓣和粉红的樱花争相开放,仿佛飘浮着朵朵白云,映衬着缕缕红霞;秋意渐凉,桂花香又随风飘散,沁人心脾。

一

元宵节后,人们又回到了正常的生活轨道。农民忙着种地,学生忙着上学,杨家湖村的小路上又开始川流不息。到了正月二十,村后沉寂已久的伏龙殿也开始热闹起来。

青壮年们抬着神灵雕像在村中巡游

青壮年们抬着神灵雕像在村中巡游

伏龙殿是杨家湖原住民的信仰地标。为何称其为“殿”,是因为它门口的匾额上写的就是这个名称。伏龙殿规模极小,占地不到半亩,全部建筑也只有一个面积不大的殿堂和门口一块小小的空地,称其为殿,恰如其分。空地边缘一面被水泥围着,用作烧纸的场地;中间摆放着一台香炉,炉内香火旺盛,白色的烟雾缭绕;红色大木门两侧的壁龛里摆放着土地公和土地婆,神态自如,平和可亲。跨过门槛,两边是高大的四大天王塑像,有的怀抱琵琶;有的手持利剑;有的臂膀上盘踞神龙;有的手握黑杵,面容威严,双目瞪视如铜铃。人走近时,仿佛在受他们严格的检阅。

再往里走是一个小小的天井,三座巨大的神像安坐于前,目视前方,面带笑意,似俯视苍生;双手置于膝上,身着华丽袍服,本地人称其为“太子公”。 我猜测他们的身份应该分别是玉皇大帝、王母娘娘和观音菩萨。雕像前摆放着桌案,桌案上依次放着三个香炉。桌案两边各立着两个黑色的小鬼,小鬼手舞足蹈,面目狰狞。大殿背后,供奉着送子观音和提篮观音,观音塑像洁白,浅笑盈盈,落落大方。还有十八罗汉的雕塑,栩栩如生,形态各异,憨态可掬。

伏龙殿选址极佳,其位于村后的小山坡,背靠村落,面朝溪流和田野。溪水汩汩而流,田野中的作物四季显示出不同的颜色。两棵合抱的榆树把粗壮的枝丫伸向坡前的半空,碧绿的叶下常常垂挂着细密的榆钱。

伏龙殿没有住持,没有和尚,只有一个本村公选出的庙长。庙长年老心善,热心公益事业,无偿承担起寺庙的管理事务。不过寺庙常年关闭,一年之中只有重大时日才会开门迎接村民。

二

正月二十,伏龙殿举办大醮。这种古老的仪式同古时的春社和秋社在乡村代代流传。人们借此祈求一年风调雨顺、作物丰收,祈求神灵护佑地方平安。这不完全等同于迷信,更多象征着人们的精神寄托,承载着老百姓朴素而真诚的愿望。

一年一度的斋席大会餐

一年一度的斋席大会餐

这天,往日平静的伏龙殿开始人声鼎沸,村民扶老携幼都来此祈福上香,默默祝祷。仙佛的面前点着巨大的蜡烛,烛泪顺着烛身流淌到桌案上,到处都是点点凝固的红烛泪。雕像被细细擦拭过了,还以彩笔描摹了眉眼,神灵们面目一新,神采奕奕。

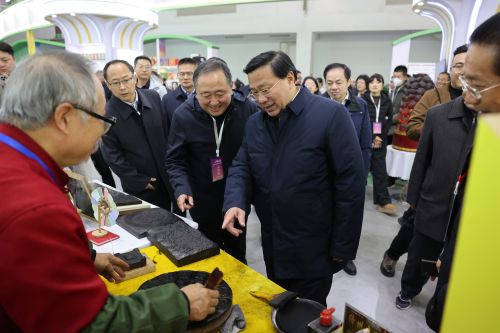

小小的乡村寺庙,大醮的一切仪程从简,焚香之后开坛,请水之后扬幡。高功穿上了道袍,戴上了道帽,手执竹笏,带领一队法师主持坛事。大鼓响起,“咚咚咚”;喇叭吹起,“叭叭叭”;唢呐唱起,“嘀嘀嘀”;铜锣敲起,“邦邦邦”。法师分坐两边,双手合十,眼皮下垂,默诵经文;高功挥舞着宽大的衣袖,踏着禹步和罡斗,“嗯嗯啊啊”地唱着。

大醮结束后,执事人员会把用过的毛笔留给村民。老人们称这些毛笔在仪式中被用过,替菩萨立了功德,受了香火,是有灵气的,得到毛笔的人家必定会得到菩萨和太子公的庇佑,子孙福泽绵长。这里的百姓多以务农为生,都希望子孙靠读书改变命运,笔少人多,因此每年这些受了香火的毛笔都会引来人们的哄抢。大醮临近尾声时,小小的伏龙殿人潮汹涌。高功手持毛笔,在太子公和菩萨面前一阵祷祝,转身将几只毛笔投向面前的人群。顿时无数只手臂向上举起,好似在争抢传家的珍宝。

我和堂哥也在人群中,奶奶叮嘱我们一定要抢到毛笔,抢到就能“麻雀变凤凰”,会考上大学!年幼的我们把奶奶的话牢记心头,早早便候在寺庙里等着法事结束。锣鼓声和诵经声“咿咿呀呀”,惹人昏昏欲睡。随着人群涌动,我们打起精神,目不转睛地望着前方的高功,他手持毛笔,身穿道袍,如大罗金仙临凡,恩赐仙家至宝。

高功右手一扬,只见毛笔就如断线的风筝,如脱缰的野马,如离开底座的竹蜻蜓,飞向各个角落。有的在空中被一只大手抓住,有的从指缝掉落。忽然, 一支毛笔掉我俩在附近的地面上,我仗着体型幼小迅速蹲下找寻。此时目之所及全是密密的大腿和小腿, 那支毛笔在人们脚边安静地躺着,大家只关注上方的抢夺,却没有注意到真正的宝贝其实就在不远处。我眼疾手快,伸手去捡,堂哥这时也发现了,动作迅疾,我的手握住了笔头,他的手握住了笔杆。人群推搡、拥挤,我们谁都没有松手,“啪”的一声,毛笔的笔头和笔杆衔接处断裂了。随后堂哥拿着笔杆,我 拿着笔头,我们挤出人群,慢慢地走回家。

堂哥和我争执:“笔是我先捡到的,应该归我。” 我争辩:“笔是我先发现的,应该归我。”你一句我一句,走到了三岔路口,堂哥要沿着右边的小路回下杨家湖,我要顺着左边的小路回中杨家湖。于是,他带着笔杆,我带着笔头,各回各家。

母亲毫不在意我抢到的是残缺的笔头,欣喜之情溢于言表。她把半截笔头拿在手中反复看,然后交给我,嘱我仔细收好,嘱我一定要认真学习,不能辜负太子公和菩萨的保佑。

三

农历八月初七,是太子公的诞日,是个大日子。

太子公到底是哪位神灵,大人们也说不清楚。只知道,太子公在伏龙殿是仙、佛两家的代表,是人们朝拜的精神偶像,太子公的诞日是全村人的节日。

这天一大早,“咚咚”的铜锣声敲醒了村庄的每一条小路,村民们仿佛受到了召唤,一齐出发,前往伏龙殿。太子公过诞日的主要仪式有两种,一是抬着太子公出游,二是中午大会餐。

每座雕像分别被八个青年壮汉抬着,行走在村庄道路上。雕像下方是木制底座,底座前后是坚硬粗壮笔直的木杆,前后方各四个壮汉。太子公和各路菩萨坐上了八抬大轿,走出他们终年端坐的伏龙殿,居高临下俯视天下苍生,俯视他们庇护的一方土地。大轿子一座接着一座,最前方带路的是绘着龙凤的旗帜,后方是敲锣打鼓的响器队,长长的鞭炮噼噼啪啪一路燃放,比过年还热闹。小路两旁,行动不便的老人也出来了,对着太子公和菩萨双手合十祷告;小孩子们则跟在队伍后面嬉嬉闹闹。

锣鼓声响起时,我刚睡醒。母亲说,喝完粥才能去看太子公。姐姐拿着铁勺正要进厨房舀粥,我冲过去一把握住铁勺就抢,姐姐紧紧握住不让。气急之下,我用力向后一扯,铁勺猛地向前砸过去,把姐姐的上嘴唇打破了,顿时鲜血直流,姐姐大哭起来。母亲闻声赶来,朝我的头重重捶了几下,厉声斥责。我望着姐姐不停流出的血也被吓蒙了。母亲带着姐姐去老宅后边的桂花大娘家包扎。桂花大娘是村里的医生,年轻时曾接受过政府组织的专业培训,在家里开了诊所,面慈心善。当时我六岁,姐姐八岁,都是童稚的年龄。止住了血,姐弟间的战火和矛盾就消失 了,一块兴高采烈地去看太子公。

太子公大驾回鸾时,队伍最前方高举旗帜的年轻人忽然喊腹痛要去方便,抬着銮驾充当轿夫的父亲眼疾手快,把一旁看热闹的我推荐给高功,高功不嫌我年幼个小,将举旗的重任授予了我。这是一根颀长的竹竿,竹竿上方是巨大的彩旗,彩旗上画着龙凤呈祥的图案,五彩缤纷,尊贵无比。重任在肩,我诚惶诚恐,又兴奋又骄傲,父亲教我双手紧握竹竿,靠在肩膀上,彩旗微微向后,在风中舒展。我擎着旗帜,挺胸抬头,领着长长的队伍,神气十足,一股无所畏惧、斩将搴旗的英雄气概油然而起,仿佛正带领一支 军队奔赴沙场。在小伙伴们羡慕的眼神中,我带领着出游队伍穿过村庄大大小小的道路,送太子公和菩萨巡视完他们的子民和土地又返回伏龙殿。

中午,父母带着我们去吃斋席。家家户户都提前捐了善款,不论多少,多的一两百块,少的二三十元,皆是一番心意。中午的大会餐是一年一度的盛大斋席,斋席上足足有七十多张桌子,伏龙殿内外摆满了还远远不够,又借用了附近人家的院子、屋子,甚至曼延到蜿蜒的小路上。殿前庭空地上用泥塑了四个大炉,炉上架着四个大铁锅,四位厨师光着臂膀,挥汗如雨,不停翻炒;切菜的、打杂的,忙碌不已;送菜上桌的,来回地穿梭在桌子的缝隙间,举着装满菜肴的铁盘,高声喊“借过”。

斋宴的菜肴有大白菜、香菇、豆腐、竹笋、腐竹、莴笋、年糕、芋头、山药、冬瓜等,多用青红辣椒爆炒;炒菜所用的油为菜籽油和豆油,坚决不能用猪油;所有的菜肴均不能沾半点荤腥,以免亵渎神灵,亵渎村民至真至纯的向善向美之心。

四

快节奏的生活不仅改变着杨家湖的原有面貌,也让新一辈的年轻人渐渐淡忘了杨家湖的传统文化,老一辈人只能在记忆中寻根,寻找故乡的魂。所谓故乡,它一定不是由单个独立的事物构成,而是系列事物的组合体。它是父母的陪伴,是父亲种植的草木的清新气息, 是母亲做的饭菜的味道,是童年流连的狭窄小巷,是年少时和伙伴玩过的卡通牌和弹珠,是老屋墙角的蚂蚁足 迹,是门前梧桐树叶撒下的一片清影。

老家的伏龙殿维系着故乡人的故土情结。老家独特淳朴的民俗,在我们流淌的血液里铭刻着统一的故土认知,无论离开多远,都始终提醒我们记得回家的路。